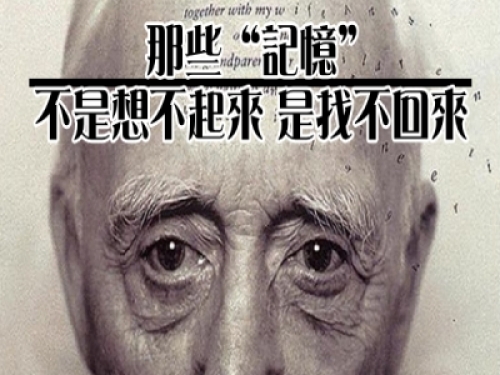

那些記憶,不是想不起來,是永遠找不回來

每一天,阿茲海默病人在逐漸失去記憶的同時,是否也逐漸失去了自己?

這不是老化的過程,它是一種不可逆的退化性疾病。

我想念我自己 Still Alice (2014)

改編自2007年莎莉‧潔諾娃的同名小說的電影:Alice Howland,任教於哥倫比亞大學,是全球知名的語言學家。

聰明、能幹,是一位事業與家庭一把抓的完美女性。

在她50歲的那一年,看似老化的症狀讓本來平凡的生活脫離原來的軌道:短期記憶開始變差、會突然忘記一些熟悉的詞彙或人名,以及失去方向感等等,種種跡象和正子掃描的結果顯示,Alice 罹患了家族遺傳型的早發性阿茲海默症。

Alice 的病情也隨著時間越來越嚴重:除了短期記憶變差的次數越來越頻繁,Alice 的空間感知也開始錯亂,常常將東西亂放,或是忘記物品的位置;到最後認不得身邊親近的人,生活無法自理,需要家人或看護的照護。

越來越常出現的,不是近期發生的事,而是那些年輕時候的記憶…

每個人都可能是Alice 台灣目前大約每10位65歲以上的長者,就有2位是失智老人;每2位失智老人中,就有1位是阿茲海默患者。

你聽過失智症嗎?

人們常常把失智症的病灶當成老化的現象,以為是「老歡顛」,它和俗稱老年癡呆症的阿茲海默症?

但事實上,失智症不是老化的現象,它和阿茲海默症也沒有你想像的那麼不同。

比死亡更難受的是遺忘 從有記憶以來,生命的片段不斷地累積,成為我們最寶貴的資產,是我們活過的證據。 生活中,當我們突然想不起甚麼的時候,很常聽到:「那些突然想不起來的記憶不是不存在,只是暫時找不到,總有一天會想起來。」

但是,對於阿茲海默的病人來說,人生的片段一旦遺失了,就永遠找不回來。

我們之所以能夠堅定的看著美好的明天,是因為有充足的昨天作為後盾、踏實的今天作為工具。

當你失去了昨天,今天跟明天好像頓時充滿茫然。

每一天,阿茲海默的病人都在面對這樣的茫然,他們在失去記憶,也在失去自己。

當我失去我自己的時候,我就失去了全世界。

「我不是單純的受苦,我是在奮鬥。我將不斷的奮鬥,為了留住我曾經擁有的一切,為了和『我』保持連結而用力奮鬥著。希望未來我的孩子們,我們的孩子們,不用再承受我所承受的。」

阿茲海默症目前還沒有解藥,只能減緩症狀而無法有效根治。

「我會持續失去我的記憶,我知道我會,或許明天我就忘記我今天所做的一切,所以我會更加努力地活在當下,記得我自己,那個熱愛與人相處、接觸、溝通的自己。」

電影中,Alice 的演講深深撼動了我。

我從未想過「現在」這個當下對我有多重要,也從未想過自己是甚麼樣子。

是不是要經歷過失去,才會發現自己最重要的東西?

等失去的時後才發現,未免太晚,也太可惜了。

我們每天每天,都在失去一點東西。

失去一支手錶、失去一本書、失去一個朋友、失去一次機會,甚至,失去記憶。

電影的最後,當 Alice 的小女兒 Lydia 念完:「什麼都不會永遠消失,這個世界有種痛苦的進步,渴望著我們留下一些什麼,還依然夢想著前進。」,Alice 的答案是「愛」,是家人無私的愛,支持著她的步伐,成為向前邁進最有力的推手。

「或許我不認得你,但是我記得我愛你。」是阿茲海默病人最想對他們的家人說的話!

你要相信,愛永遠都在。